注意事項:石器作りは大変危険です。ゴーグルと軍手を必ず身につけ、長袖長ズボンで行ってください。

今回は、黒曜石・サヌカイト・石灰岩の3種類の石材を用いて石包丁を製作しました。教科書などでよく目にする石包丁は※磨製石器のものがほとんどですが、今回は※打製石器の石包丁に挑戦してみましたました。

※磨製石器…石材を砥石などで「磨く」方法によって形を整え、道具としての機能を与えた石器類である。

※打製石器…石材「打ち割る」方法によって道具としての刃を作り、全体の形を整えた石器類である。

黒曜石…別称黒曜岩。火成岩。溶岩が結晶を形成する間もなく急速に冷えたときにできる。破片の縁が刃物のように鋭く堅い特徴を持つ。ケイ素に富む。

サヌカイト…別称讃岐岩。西日本における代表的な石材。黒曜石動揺、産地が限定されるため当時の交易を知る上で重要な役割を果たしている。

石灰岩…灰色結晶質。堆積岩。石英を多く含むことがある。炭酸カルシウムが多く含まれているものほど白い。

製作過程

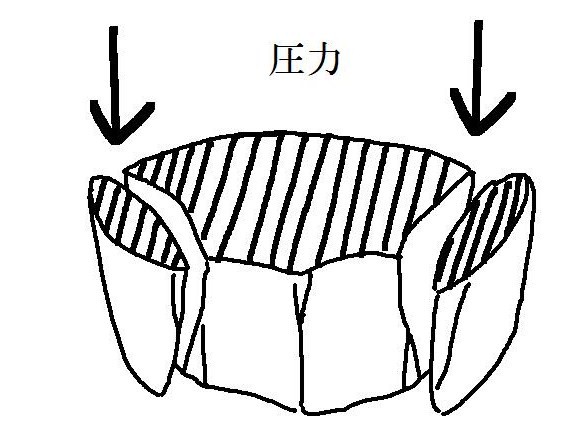

1.はじめに、堅い大きな石や鉄のハンマーを用いて※直接打法や※間接打法でおおまかに石を砕いていく。

※直接打法…石のハンマーを石材に打ちつけて不要な部分を剥離する。原石の形状を整えたり、おおまかに刃をつけたりする場合にも用いられる方法。

※間接打法…ハンマーを直接打ちつけるのではなく、石材に鹿の角や獣骨を当て、間接的に打撃を加えて石片(剥片)から石刃を作る方法。

2.次に、鹿の角やドライバー、石などを用いて少しずつ形を整えていく。厚みのある部分をより薄くなるよう砕き(または剥離し)、持ち手の部分を手が切れないように削っていく。

主にこの作業が一番難しかったように感じた。少しずつ砕こうとするとなかなか割れず、勢いをつけすぎると粉砕してしまうので力の加減が必要である。

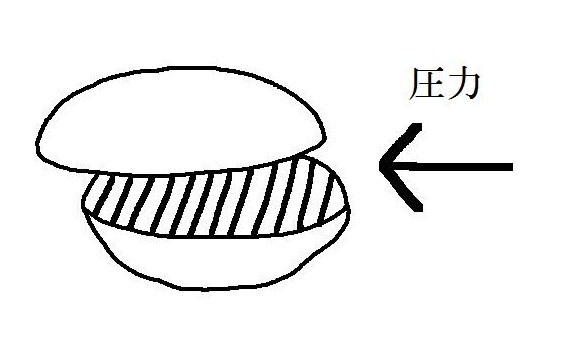

3.最後に、鹿の角や石の角などを用いて人工的に刃をつける。石器の刃となる部分を※押圧剥離で小さく剥ぎ取っていき、裏返して反対側も同じように剥ぎ取る。

※押圧剥離…石材の縁に鹿の角や骨、木などを当て、力を加えて細かい石片を剥離する方法。

比較

黒曜石…非常に割れやすいが、石包丁に適した大きさのものはほとんど作れず、どちらかというと小型ナイフに近いものができた。

サヌカイト…割れにくく、鉄のハンマーを使用しなければ大まかに砕くことは難しかった。割れ口が貝殻状になるということもあり、石包丁に適した大きさや形のものが比較的できやすかった。

石灰岩…割れにくく、鉄のハンマーを使用しなければ大まかに砕くことは難しかった。他の二つに比べて薄く割れることがほとんどなかった。

黒曜石

サヌカイト

石灰岩

後日、製作した3種類の石器で実際に稲刈りを行い、切れ味などの比較をしました。土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムさんのイベントに参加する形で古代米の収穫に当りました。ご協力ありがとうございました!

実験結果

黒曜石(刃つき)…強度はやや高い。切れ味はサヌカイトには劣るが鋭い。

(刃なし)…強度はやや低い。何度か使用すると刃こぼれが目立った。薄い部分の切れ味はサヌカイトと同等かそれ以上であった。

サヌカイト(刃つき)…強度は高い。切れ味は鋭い。

(刃なし)…強度は高い。薄い部分の切れ味は最も鋭い。

石灰岩(刃つき)…強度はやや高い。切れ味はやや鋭い。

(刃なし)…強度はやや高い。切れ味は最も鈍い。刈るというよりは、ちぎるに近い。

刃つき…人工的につけたもの。

刃なし…自然に薄く割れて刃がついたもの。

刈った稲をみると、サヌカイトと黒曜石で刈ったものは断面図が均等にそろっているが、石灰岩で刈ったものは断面図が不揃いである。

また、石灰岩の石包丁には稲の繊維が多く付着しており、切れ味の悪さがうかがえる。

製作過程と実験結果から、サヌカイトが最も石包丁に適している石材であることが分かった。